本文為轉載資料,僅供參考。滿文羅馬字轉寫如原著, 特此聲明。

5頁:「Š」的詞尾欄應為空白。

7頁:「sy」的詞尾欄漏印。「cy’」詞頭和詞尾欄誤寫成「cy’i」。

「jy」詞頭和詞尾欄誤寫成「jyi」。

24頁:「ts」的羅馬字寫法應和第7頁的「ts’」統一寫法。

25頁:「c’y」的羅馬字寫法應和第7頁的「cy’」統一寫法。

27頁:第一行滿文字母「Û」誤寫成「U」。

31頁:上、下表的詞中、詞尾欄,滿文均多了一個牙。

33頁:第3點的最後一句話,從分號之後應該刪除。

34頁:應刪除最後一個字「dû」。

47頁:上表內拉丁字母「打勾的c」應和第7頁的「ts’」統一寫法。

「z」應和第7頁的「dz」統一寫法。

下表內「打勾的r」應改為與25頁「打勾的z」相同。

「si」應改為「syi」。

「chi」應和第7頁的「cy’」、25頁的「c’y」統一寫法。

「zhi」應和第7頁的「jyi」統一寫法。

下表的十個空白欄位應補入如同25頁。

48頁:下表之「n」詞尾形有誤。

「k」的詞頭形欄內應增註「接a、o、û」及「e、i、u」。

原列為「n」及「k」的詞尾形,應往下移一列。

49頁:「g」及「h」的詞頭形欄內應分別增註「接a、o、û」及「e、i

、u」。

「d」的詞頭形欄內「接a」應增註「i、o」,「接e」應增註「u

」。

66頁:第10行的「不用」應為「不同」。

第15行的「niyal ma」應為「niyalma」。

68頁:例句實際分為上下兩區塊,應把「欄高」加大一倍。

73頁:中間部分「(1)添加nmesi」應改為「(1)添加umesi」。

74頁:下表中,你們的生格「suwei」應改為「suweni」。

75頁:第4行的「像名稱那樣也可用dere」應改為「像名詞那樣也可用

deri」。

76頁:第4行出現兩次「ya」,順序同「滿語語法第151頁」,應刪除一個

「ya」。

第8行的「aigese」應改為「ai gese」。

78頁:中間數字「3551」應改為「3051」。

79頁:中右「ilan iemu」應改為「ilan i emu」。

83頁:最末行的「mbifi nggala、」應改為「mbifi、nggala」。

85頁:中間的(4)「arababici」應改為「arahabici」。

87頁:12的「arababici」應改為「arahabici」。

89頁:第4行第4欄的「grendere」應改為「gerendere」。

第8行第5欄的「gûwaliyppi」應改為「gûwaliyapi」,

「hûwnliyapi」應改為「hûwaliyapi」。

第17行第4欄的「jindoro」應改為「jondoro」。

最末行第3欄的「juwang-kajwaka」應改為「juwangka

juwaka」。

90頁:第14行第4欄的「uhara、uhandara」應改為「ukara、

ukandara」。

91頁:第17行最右的「generakûei」應改為「generakûci」。

末8行最右的「ru」應改為「ra」。

94頁:第4行第2欄的「慣常」應增註為「及正在進行並持續著」。

96頁:中右的「fibi」應改為「fi bi」。

106頁:的(15)「-mbime」似有誤。

107頁:的(19)「-hai bi」應改為「-haibi」。

138頁:第12行的春天讀做「nyingnyiri」應改為「nyengnyeri」。

139頁:第7行的兩個齒鄂音「a、i」應為「ä、i」。

167頁:上表的「aisembi」的a印反了。

193頁:下表的lada應依字母排序。

223頁:第8行的「anci讀作anci」應改為「ainci讀作anci」。

第19行末的「uhimbi」應改為「uhimi」。

226頁:3、動詞詞尾的「mib」應改為「mbi」。

228頁:第12行的「hojihon」應改為「hojhon」。尾4行的「nakiya錫

伯語」應增一逗號為「nakiya;錫伯語」。

2012年2月19日 星期日

2012年2月1日 星期三

《百二老人語錄》與「大黃迷思」

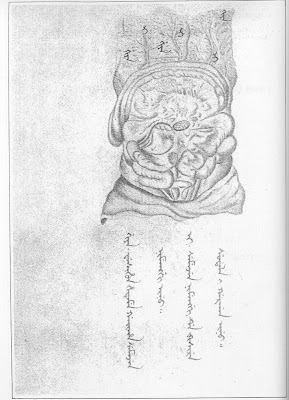

根據研究,所謂「大黃迷思」是指清朝人認為「控制大黃即足使西洋人無以維生」的迷思。這種迷思在鴉片戰爭之際,為道光朝君臣深信,以為只要控制大黃貿易即可抵禦英國。而清代大黃論述產生的原因之一,與乾隆朝對俄談判的外交勝利有關。乾隆五十年閉市後,清朝與俄談判陷入僵局,卻因乾隆皇帝在乾隆五十四年下令禁運大黃,俄羅斯人乃改變態度,謙卑地向清廷屈服,這樣的勝利使得清人相信控制大黃便可制夷。而當時負責對俄交涉的大臣,便是名臣松筠。清代的大黃論述,也是始自松筠的調查,爾後逐步渲染變形。(以上根據張哲嘉:〈「大黃迷思」-清代制裁西洋禁運大黃的策略思維與文化意涵〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,第47期,2005年3月,頁43-100。)

松筠晚年留下的漢文著述《綏服紀略》便回顧了當年調查大黃的心得。然而,這並非松筠論述大黃的最早史料。早在乾隆五十四年,與大黃禁運令同年,松筠以滿文寫成了《百二老人語錄》一書,之中便有分述俄羅斯人與恰克圖貿易的兩個故事,當中都提及俄國人不可缺少大黃。因此,滿文史料《百二老人語錄》或許就是清代關於「大黃迷思」最早的論述。同時,似乎也證明《百二老人語錄》中的一百二十位老人,部份是虛有其人。

(中正大學滿洲研究班蔡名哲撰稿)

--------------------------------------------

關於《百二老人語錄》,可見本站之介紹。蔡 君目前正探討《百二老人語錄》之成書過程,關於大黃迷思的兩則故事,其譯註已初步完成,未來將刊載。

--------------------------------------------

關於《百二老人語錄》,可見本站之介紹。

2012年1月18日 星期三

蒙古族滿文學者克敬之

克敬之攝於1957 年12月3日

克敬之,著名滿文學者。阿魯特氏蒙古正藍旗人,精通滿、蒙、漢語。清末曾於滿蒙高等學堂學習,當過咸安宮滿文教習,並任職於清東西陵承辦事務處。祖父是內閣學士賽尚阿,父親崇綱,曾任駐藏幫辦大臣,伯父崇綺,是清朝唯一的蒙古族狀元,官至內閣大學士 。其兄外孫是名書畫家啟功。從其學者包括常瀛生(40年代)、王慶豐、胡增益(50年代)等人。遺稿包括:《滿、漢、蒙對譯ala篇》、《滿、漢對譯十二月歌》、《滿、漢對譯歇後語》、《滿、漢對照詞語概說》、《盛京賦滿漢對譯》、《盛京賦漢文解說》、《滿文小篆研究》、《滿漢古文用法解釋》。

(中正大學滿洲研究班甘德星)

2011年12月27日 星期二

滿洲檔案與「新」清史

12月14日,甘德星教授 到佛光大學歷史系作專題演講。題目是:〈滿洲檔案與「新」清史〉。這裡的「滿洲」指的是清朝,因為滿洲是清朝的統治者,所以用「滿洲」取代「清朝」一詞,以彰顯清代的獨特性,並回應晚近流行的所謂「新」清史所提出滿文檔案運用的重要性。滿洲檔案,除滿文檔外,尚有大量的漢文檔,不宜忽略。本講演擬從「新」清史的角度切入,以見滿、漢文檔案(無圈點檔、加圈點檔、宮中檔、軍機檔、上諭檔等等)兩者的優劣,並舉實例說明滿洲檔案的實際運用。

講演翌日,甘教授順道至宜蘭市考察清代噶瑪蘭的歷史和滿文在當地的使用情形,收穫頗豐。蒐集所得的資料,將另撰專文發表。這次到宜蘭市的考察,得「滿洲研究班」成員林書寧的悉心安排,過程順利。林書寧,宜蘭人,對當地滿洲歷史遺跡、文獻檔案, 知之甚詳,是宜蘭當地少有精通滿文的學人。

講演翌日,甘教授順道至宜蘭市考察清代噶瑪蘭的歷史和滿文在當地的使用情形,收穫頗豐。蒐集所得的資料,將另撰專文發表。這次到宜蘭市的考察,得「滿洲研究班」成員林書寧的悉心安排,過程順利。林書寧,宜蘭人,對當地滿洲歷史遺跡、文獻檔案, 知之甚詳,是宜蘭當地少有精通滿文的學人。

甘教授距上次到佛光大學演講已有三年。2008年1月9日 ,甘教授應該大學佛教學院之請,擔任「佛教學系專題講座」, 講題是〈滿文佛經之翻譯〉。相關文章可參看本站以下網頁:阿禮嘎禮字: 穆麟多夫所不知道的滿文 ;滿文梵音(五)之(一)g’š”a 。

2011年12月24日 星期六

「國家治理與民族認同」學術研討會

國立政治大學人文中心之少數民族與現代中國的形塑研究團隊於今年12/17舉辦「國家治理與民族認同」學術研討會。研討會中與滿洲研究關係較密切的論文共三篇,包括臺大 歷史所博士生 黃麗君發表的〈清入關前包衣booi的幾種指稱與身份性質〉、 中正大學 歷史所博士生蔡名哲 發表的〈從「滿洲淳樸之風」論滿洲人漢化問題〉、政治大學歷史所博士生許富翔 發表的〈清代熱河駐防八旗的建置沿革及其職掌變化(1703-1820)〉。會中其他論文可參考下面議程。

會議時間:民國100年12月17日(星期六)

會議地點:國立政治大學百年樓三樓330309中文系會議室

主辦單位:國立政治大學人文中心、少數民族與現代中國的形塑研究團隊

-------------------------------------------------------------------------------------------------

「國家治理與民族認同」學術研討會

會議地點:國立政治大學百年樓三樓330309中文系會議室

主辦單位:國立政治大學人文中心、少數民族與現代中國的形塑研究團隊

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011年12月21日 星期三

遼寧省檔案館三體《滿洲實錄》圖冊

Manju-i Yargiyan Qooli

|

| 《滿洲實錄》圖冊封面 |

12月7日,甘德星教授出席台灣滿族協會翁福祥先生贈書遼寧省檔案館儀式,獲該館館長孫成德先生贈送館藏三體《滿洲實錄》圖冊(2007)乙本。該圖冊仿原書大小複製,印刷精美。書中插圖與北京本《滿洲實錄》略異。館藏滿漢合璧的《滿洲實錄》亦即將出版。二書的刊行,與先前出版的《內閣藏本滿文老檔》(2010)相輔相成,對清入關前史的研究有極大的助益。

|

| 《滿洲實錄》圖冊插頁 |

|

| 《滿洲實錄》圖冊插頁細部 |

有關《滿洲實錄》圖的最新研究, 可參看陳捷先:〈略述《滿洲實錄》的附圖〉,《滿洲之晨》(2012), 頁111-48。

(中正大學滿洲研究班甘德星)

2011年12月19日 星期一

康熙大帝與太陽王路易十四特展

2011年12月10日 星期六

兩岸故宮第三屆學術研討會:十七、十八世紀(1662-1722)中西文化交流

2011年11月15日 ~ 17日,兩岸故宮第三屆學術研討會:「十七、十八世紀(1662-1722)中西文化交流」,假國立故宮博物院舉行。議程共三天,分為:康熙帝與太陽王路易十四時期的藝術品味、傳教士與中西文化交流、中西科學交流等幾個子題,全面探討十七、十八世紀的中西交流。

論文題目如下:

1 法國路易十四時期中國風尚的興起與發展 周功鑫

2 白晉與昂菲特利特號的第一次旅程 戴浩石

3 康熙皇帝與中西文化交流 陳捷先

1-1-1 康熙:千年一帝 閻崇年

1-1-2 康熙萬壽盛典獻物中與書畫相關問題之研究 陳葆真

1-1-3 康熙帝、路易十四、彼得大帝與中歐宮廷文化的交流 趙中男

1-2-1 康熙時期宮廷內歐洲裝飾藝術的引進、複製和改變 畢梅雪

1-2-2 法國傳教士所記載的康熙帝玻璃工作坊 庫爾提斯

1-2-3 康熙帝時法國使節帶來的里摩居畫琺瑯 薇若妮卡‧諾當

1-3-1 康熙朝宮廷繪畫三題:舉臺北故宮藏畫為例 王耀庭

1-3-2 社會功能與製作機制:康熙皇帝與路易十四「御容」之比較 劉 輝

1-3-3 路易十四之子:梅恩公爵對中國的熱愛 蒙 曦

2-1-1 互動與對話:從康熙年間的滿文史料探討中西文化交流 莊吉發

2-1-2 郎世寧與瓷器 余佩瑾

2-1-3 康熙與路易十四時代的工藝美術交流互動:以清宮畫琺瑯為例 施靜菲

2-2-1 武英殿總監造赫世亨―「禮儀之爭」事件中的一位內務府人物 陳國棟

2-2-2 從南懷仁到馬國賢:關於康熙宮廷西洋版畫之演變 劉 潞

2-2-3 南巡、傳教士和外交:兼論康熙對禮儀之爭和教廷特使多羅來華的反應 韓 琦

2-3-1 白晉、萊布尼茲以及東西方巴黎、北京與柏林之間的學院 柯蘭霓

2-3-2 傳教士在法國流傳的康熙皇帝相關訊息(十七世紀末至十八世紀初) 藍 莉

3-1-1 折射光:笛卡爾與惠更斯光學元素在康熙宮廷內的引介 安國風

3-1-2 論清代滿漢蒙文《時憲書》的編纂始末 春 花

3-1-3 神威四域:康熙朝歐式火砲的鑄造與應用 周維強

3-2-1 乾隆朝「萬壽慶典圖」卷上的西洋建築 任萬平

3-2-2 清初湯若望案始末 郭美蘭

3-2-3 康熙時期西洋醫學在清宮中傳播問題的再考察 關雪玲

3-3-1 跨越時空的傳遞:記康熙時期傳教士與全國總圖的測繪 李孝聰

3-3-2 知識、想像與交流-南懷仁《坤輿全圖》之動物圖像研究 賴毓芝

3-3-3 康熙帝、傳教士、經緯度測量和地圖測繪 章宏偉

論文題目如下:

1 法國路易十四時期中國風尚的興起與發展 周功鑫

2 白晉與昂菲特利特號的第一次旅程 戴浩石

3 康熙皇帝與中西文化交流 陳捷先

1-1-1 康熙:千年一帝 閻崇年

1-1-2 康熙萬壽盛典獻物中與書畫相關問題之研究 陳葆真

1-1-3 康熙帝、路易十四、彼得大帝與中歐宮廷文化的交流 趙中男

1-2-1 康熙時期宮廷內歐洲裝飾藝術的引進、複製和改變 畢梅雪

1-2-2 法國傳教士所記載的康熙帝玻璃工作坊 庫爾提斯

1-2-3 康熙帝時法國使節帶來的里摩居畫琺瑯 薇若妮卡‧諾當

1-3-1 康熙朝宮廷繪畫三題:舉臺北故宮藏畫為例 王耀庭

1-3-2 社會功能與製作機制:康熙皇帝與路易十四「御容」之比較 劉 輝

1-3-3 路易十四之子:梅恩公爵對中國的熱愛 蒙 曦

2-1-1 互動與對話:從康熙年間的滿文史料探討中西文化交流 莊吉發

2-1-2 郎世寧與瓷器 余佩瑾

2-1-3 康熙與路易十四時代的工藝美術交流互動:以清宮畫琺瑯為例 施靜菲

2-2-1 武英殿總監造赫世亨―「禮儀之爭」事件中的一位內務府人物 陳國棟

2-2-2 從南懷仁到馬國賢:關於康熙宮廷西洋版畫之演變 劉 潞

2-2-3 南巡、傳教士和外交:兼論康熙對禮儀之爭和教廷特使多羅來華的反應 韓 琦

2-3-1 白晉、萊布尼茲以及東西方巴黎、北京與柏林之間的學院 柯蘭霓

2-3-2 傳教士在法國流傳的康熙皇帝相關訊息(十七世紀末至十八世紀初) 藍 莉

3-1-1 折射光:笛卡爾與惠更斯光學元素在康熙宮廷內的引介 安國風

3-1-2 論清代滿漢蒙文《時憲書》的編纂始末 春 花

3-1-3 神威四域:康熙朝歐式火砲的鑄造與應用 周維強

3-2-1 乾隆朝「萬壽慶典圖」卷上的西洋建築 任萬平

3-2-2 清初湯若望案始末 郭美蘭

3-2-3 康熙時期西洋醫學在清宮中傳播問題的再考察 關雪玲

3-3-1 跨越時空的傳遞:記康熙時期傳教士與全國總圖的測繪 李孝聰

3-3-2 知識、想像與交流-南懷仁《坤輿全圖》之動物圖像研究 賴毓芝

3-3-3 康熙帝、傳教士、經緯度測量和地圖測繪 章宏偉

2011年11月29日 星期二

儒化滿人:愛新覺羅.毓鋆

愛新覺羅.毓鋆 (圖片來源:毓老紀念網頁)

愛新覺羅.毓鋆 (1906年10月27日-2011年3月20日),外界都敬稱「毓老」而不稱其名。他說:「鋆,音ㄩㄣˊ,《五音集韻》說:『鋆,金也』。《清史稿.文宗本紀》有文宗賜章鋆等二百三十九人進士及弟記載。我一生下來,按生辰年月日排五行,缺金,所以御賜『鋆』的嘉名。」

毓老乃清朝皇族後裔,源出於禮親王代善一脈,據云是和碩禮親王世鐸之孫,和碩禮親王誠厚之子。但毓老生前曾當面向弟子提及其父並非誠厚(張輝誠:《毓老真精神》,頁33, 46)。毓老四歲由母親親授四書,六歲開始進宮陪溥儀讀書,受業於陳寶琛、王國維、鄭孝胥、康有為、梁啟超等名儒,另有溥儀的外籍帝師莊士敦先生授以西洋學。

1971年愛新覺羅.毓鋆在台北開設「天德黌舍」(後改為「奉元書院」),從事私人講學,其門生有上萬人之多。毓老特別重視儒家思想教育,從《論語》、《孟子》、《中庸》、《大學》著手,冀望其授業的學生從外在的道德實踐,進而達到內心的從心所欲不踰矩,美國著名學者魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.)、包弼德 (Peter K. Bol)都曾授業其門下。毓老強調:「將來我們這個孔學,是要怎麼用這個孔學,不是怎麼講這個孔學,要懂得怎麼能用,就是證明看懂了。」毓老的一席話為傳統的中國儒學注入新的生命力。

然而,毓老是清朝皇族後裔,其滿洲人的身體所展現的卻是漢人的儒學文化。毓老的身體猶如一個認同協商的複雜場域,其中仍有很多有趣的故事可說。

(中正大學滿洲研究班吳冠倫撰稿,2012/9/29增補)

毓老乃清朝皇族後裔,源出於禮親王代善一脈,據云是和碩禮親王世鐸之孫,和碩禮親王誠厚之子。但毓老生前曾當面向弟子提及其父並非誠厚(張輝誠:《毓老真精神》,頁33, 46)。毓老四歲由母親親授四書,六歲開始進宮陪溥儀讀書,受業於陳寶琛、王國維、鄭孝胥、康有為、梁啟超等名儒,另有溥儀的外籍帝師莊士敦先生授以西洋學。

毓老重修永陵時,於赫圖阿拉創立啟運書院,圖為毓老親筆提字之門匾

(中正大學滿洲研究班林書寧攝)

1971年愛新覺羅.毓鋆在台北開設「天德黌舍」(後改為「奉元書院」),從事私人講學,其門生有上萬人之多。毓老特別重視儒家思想教育,從《論語》、《孟子》、《中庸》、《大學》著手,冀望其授業的學生從外在的道德實踐,進而達到內心的從心所欲不踰矩,美國著名學者魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.)、包弼德 (Peter K. Bol)都曾授業其門下。毓老強調:「將來我們這個孔學,是要怎麼用這個孔學,不是怎麼講這個孔學,要懂得怎麼能用,就是證明看懂了。」毓老的一席話為傳統的中國儒學注入新的生命力。

然而,毓老是清朝皇族後裔,其滿洲人的身體所展現的卻是漢人的儒學文化。毓老的身體猶如一個認同協商的複雜場域,其中仍有很多有趣的故事可說。

(中正大學滿洲研究班吳冠倫撰稿,2012/9/29增補)

2011年11月19日 星期六

Denis Sinor與滿語研究

席諾教授,匈牙利人,授業於伯希和,內陸歐亞史專家,雖專精草原游牧帝國史,但50-60年代,對滿洲語言研究亦多有涉獵, 其業績如下:

1. "Introduction aux études mandjoues", T'oung Pao, 42 (1954), 70-100

2. "La langue mandjoue", Handbuch der Orientalistik, 5. Band: Altaistik, 3. Abschnitt: Tungusologie. Leiden-Köln, 1968, 267-280 [Asian Studies Research Institute Reprint Series, no. 9]

3. "La transcription du mandjou," Journal Asiatique, 237 (1949), 261-272

4. "Le verbe mandjou," Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 45 (1949), 146-155

5. "La letteratura mancese," in O. Botto ed., Le letterature del mondo, vol. IV, Milano, 1969, 383-411

6. "Some Remaks on Manchu Poetry," Studies in South, East and Central Asia, Memorial Volume to the Late Professor Raghu Vira (Śata-Pitaka Series, vol. 74), New Delhi, 1968, 105-114

論文編號3,4,6 轉載於Essays in Comparative Altaic Linguistics (Indiana University Uralic and Altaic Series, 143), Bloomington, 1990.

(中正大學滿洲研究班甘德星)

───────────────────────────

下面是PIAC有關席諾教授生平的記錄:

Denis Sinor, 1916 – 2011

Professor Denis Sinor, one of the founding fathers of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) and serving to the PIAC as Secretary General for nearly half a century, was born in Hungary on April 17, 1916 and educated in Hungary, Switzerland, and France. Between 1939 and 1948, he held various teaching and research assignments in France. During World War II he rendered modest services to the French Resistance, and he joined the Free French Forces.

From 1948 to 1962 he taught at Cambridge University in the U.K. In 1962 he moved to Indiana University where he created the Department of Uralic and Altaic Studies, now Department of Central Eurasian Studies, of which he was Chairman from 1963 to1981. In 1967 he founded the Research Institute for Inner Asian Studies, which was renamed in 2006 The Denis Sinor Institute for Inner Asian Studies. From 1963 to 1988 he was Director of the Inner Asian and Uralic National Resource Center.

A former president of the American Oriental Society, Denis Sinor was active in various national and international scholarly societies in which he held positions of high international importance. He received two Guggenheim Fellowships as well as a number of prestigious grants. He was a Corresponding Member of the French Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Honors received include an Honorary Membership of the Hungarian Academy of Sciences, an Honorary Professorship of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, a doctorate honoris causa of the University of Szeged, Honorary Memberships of the Société Asiatique in Paris and the Societas Uralo-Altaica in Göttingen. He was awarded the Order of the Star of Hungary and the Commander’s Cross Order of Merit of the Republic of Hungary. He received the UNESCO 60th Anniversary Medal. The Royal Asiatic Society of Great Britain created in his honor the Denis Sinor Medal for Inner Asian Studies.

Denis Sinor authored 8 books and more than 160 articles in Hungarian, French, English and German, and edited 14 books, many of these were translated into other languages. He contributed to various encyclopedias, including the Encyclopaedia Britannica. He served as editor of the Journal of Asian History since its inception in 1967, and also for the Indiana University Uralic and Altaic Series (over 174 volumes) and the Indiana University Oriental Series.

Denis Sinor is survived by a sister, a daughter, three grandchildren and four great-grandchildren.

[From Altaist.org:submitted on Wed, 2011-01-19]

1. "Introduction aux études mandjoues", T'oung Pao, 42 (1954), 70-100

2. "La langue mandjoue", Handbuch der Orientalistik, 5. Band: Altaistik, 3. Abschnitt: Tungusologie. Leiden-Köln, 1968, 267-280 [Asian Studies Research Institute Reprint Series, no. 9]

3. "La transcription du mandjou," Journal Asiatique, 237 (1949), 261-272

4. "Le verbe mandjou," Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 45 (1949), 146-155

5. "La letteratura mancese," in O. Botto ed., Le letterature del mondo, vol. IV, Milano, 1969, 383-411

6. "Some Remaks on Manchu Poetry," Studies in South, East and Central Asia, Memorial Volume to the Late Professor Raghu Vira (Śata-Pitaka Series, vol. 74), New Delhi, 1968, 105-114

論文編號3,4,6 轉載於Essays in Comparative Altaic Linguistics (Indiana University Uralic and Altaic Series, 143), Bloomington, 1990.

(中正大學滿洲研究班甘德星)

───────────────────────────

下面是PIAC有關席諾教授生平的記錄:

Denis Sinor, 1916 – 2011

Professor Denis Sinor, one of the founding fathers of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) and serving to the PIAC as Secretary General for nearly half a century, was born in Hungary on April 17, 1916 and educated in Hungary, Switzerland, and France. Between 1939 and 1948, he held various teaching and research assignments in France. During World War II he rendered modest services to the French Resistance, and he joined the Free French Forces.

From 1948 to 1962 he taught at Cambridge University in the U.K. In 1962 he moved to Indiana University where he created the Department of Uralic and Altaic Studies, now Department of Central Eurasian Studies, of which he was Chairman from 1963 to1981. In 1967 he founded the Research Institute for Inner Asian Studies, which was renamed in 2006 The Denis Sinor Institute for Inner Asian Studies. From 1963 to 1988 he was Director of the Inner Asian and Uralic National Resource Center.

A former president of the American Oriental Society, Denis Sinor was active in various national and international scholarly societies in which he held positions of high international importance. He received two Guggenheim Fellowships as well as a number of prestigious grants. He was a Corresponding Member of the French Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Honors received include an Honorary Membership of the Hungarian Academy of Sciences, an Honorary Professorship of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, a doctorate honoris causa of the University of Szeged, Honorary Memberships of the Société Asiatique in Paris and the Societas Uralo-Altaica in Göttingen. He was awarded the Order of the Star of Hungary and the Commander’s Cross Order of Merit of the Republic of Hungary. He received the UNESCO 60th Anniversary Medal. The Royal Asiatic Society of Great Britain created in his honor the Denis Sinor Medal for Inner Asian Studies.

Denis Sinor authored 8 books and more than 160 articles in Hungarian, French, English and German, and edited 14 books, many of these were translated into other languages. He contributed to various encyclopedias, including the Encyclopaedia Britannica. He served as editor of the Journal of Asian History since its inception in 1967, and also for the Indiana University Uralic and Altaic Series (over 174 volumes) and the Indiana University Oriental Series.

Denis Sinor is survived by a sister, a daughter, three grandchildren and four great-grandchildren.

[From Altaist.org:submitted on Wed, 2011-01-19]

2011年11月9日 星期三

不是豬狗:「阿其那、塞思黑的史語解讀」論文評述

中國歷史學會第46屆年會暨第九屆研究生論文討論會於11月5日(週六),假松山火車站佛光山台北道場舉行。大會邀請甘德星教授擔任文化大學博士生張華克論文的評論人,論文題目是:「阿其那、塞思黑的史語解讀」。

文中,張華克論證阿其那、塞思黑二詞即瘋癲之意。張華克所論故可成一家之言,不過,甘教授認為用滿謎來解讀阿其那、塞思黑二人的名字過於繁複曲折。雍正乃一極權君主,無掩飾顧忌之必要,故宜從宗人府檔案直接切入,較有可能求得阿其那、塞思黑二詞的原義。

阿其那,滿文作Akina;塞思黑,滿文作Seshe (滿文上諭檔)。塞思黑(seshe < seshembi),為厭惡之意,此與允禟八子皆得惡名曰下賤Fusixôn、醜陋Fecuhun、討厭Ubiyade、厭惡Eiimede、可惜Xaiiraqan、愚笨Dungki、糊塗Dusihiyen、愚昧Eiihun一致(滿文黑圖檔)。阿其那,其意不明,新名乃允禩聽命自改,且其子易名曰菩薩保,故縱是惡名,其惡應不若允禟者。雍正之所以要二人改名,目的在使其削籍離宗,而所改之名必惡,蓋元凶有必加惡名之先例故也(軍機處滿文錄副奏摺)。

(中正大學滿洲研究班甘德星)

訂閱:

文章 (Atom)